Por Fiorella Benavides

En su estudio de La Barra, rodeado de luz, papeles y cintas que bailan con el viento, Martín Pelenur encuentra en la pintura un modo de estar en el mundo. Su obra explora la repetición, el gesto y la potencia de lo accidental.

Cuando llego al taller de Martín Pelenur, lo encuentro trabajando en una serie de pequeñas piezas sobre la mesa grande. El papel aún húmedo, las capas de azul expandiéndose, los bordes que se abren y se mezclan: una escena íntima, casi silenciosa, que muestra ese gesto tan suyo de entrar en trabajo antes incluso de darse cuenta.

La Pecera -su estudio en La Barra- es un espacio que parece tener vida propia. Los ventanales son una postal directa al mar; la luz entra limpia y se derrama sobre las telas apoyadas contra la pared. Cintas de papel cuelgan del borde de la mesa y se mueven con el viento, como si todo dentro del taller respirara al mismo ritmo. Hay papeles en proceso, frascos de pintura abiertos, rollos de tela sin estirar y herramientas desperdigadas en una armonía que solo tiene sentido ahí. Es un lugar donde la creatividad se siente en el aire, donde el proceso está siempre a la vista y donde uno entiende -sin necesidad de palabras- por qué Martín trabaja como trabaja.

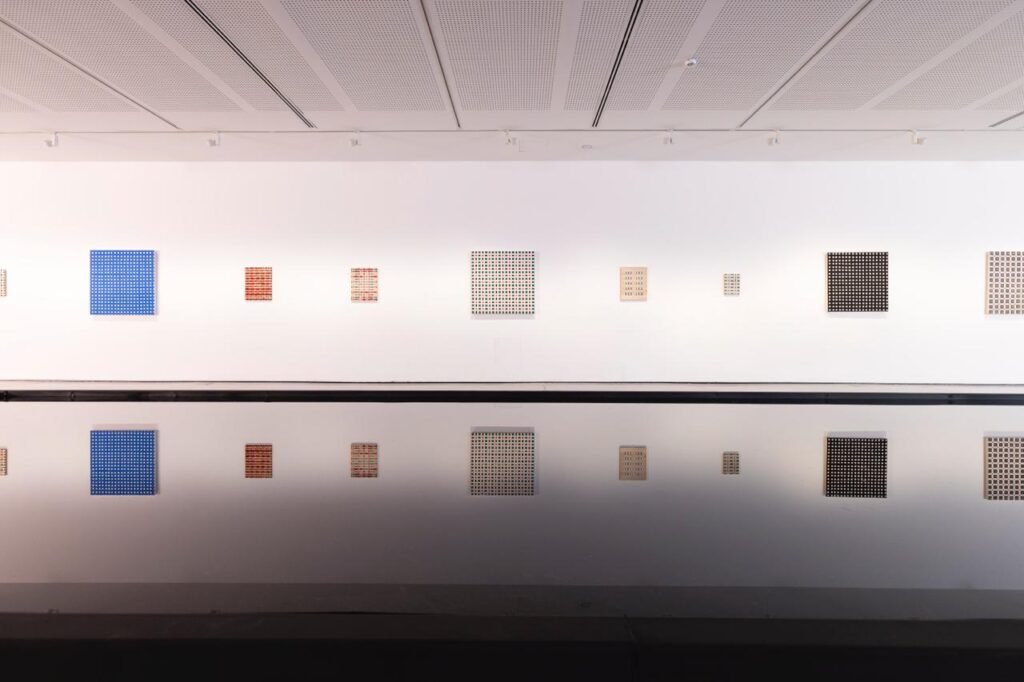

Su obra tiene que ver con el tiempo, la repetición y el gesto, pero también con algo más elemental: el proceso. “El trabajo tiene que ver con el tiempo”, dice. En el taller, la repetición no aparece como un mecanismo, sino como una forma de pensar. Hacer, rehacer, pintar números, armar pequeñas piezas. “Encontré una metodología eficiente para buscar lo que quiero. Tiene que ver con generar conocimiento a través de la pintura.”

Sus referentes acompañaron esa exploración: los expresionistas europeos, el expresionismo abstracto, Hugo Rayman y Sol LeWitt, cuyas metodologías le abrieron la puerta a entender el arte como idea y acción.

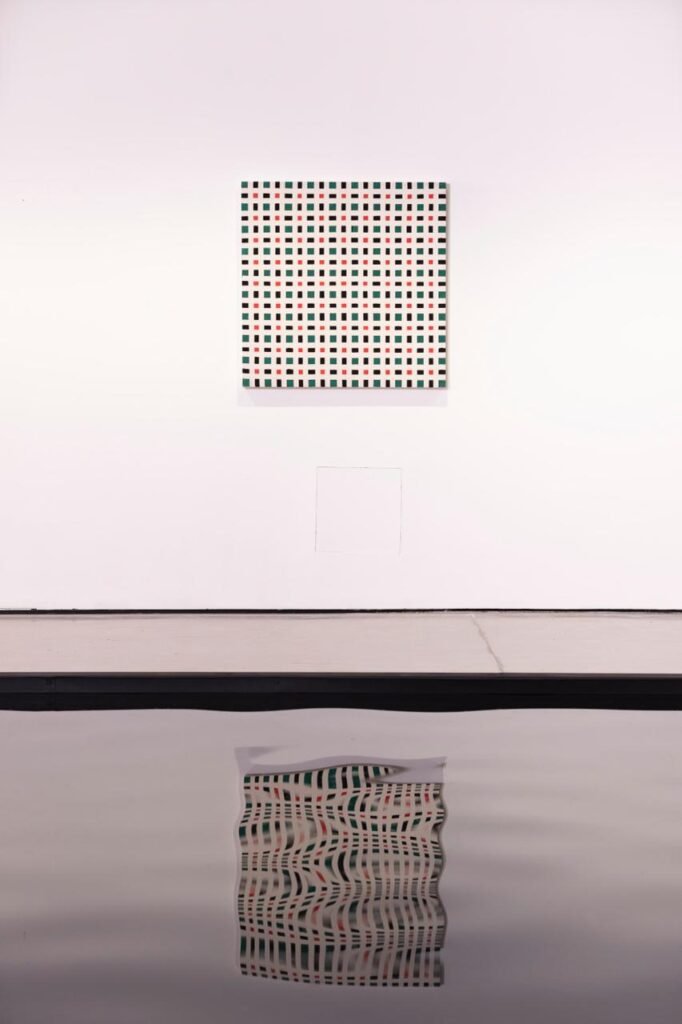

La rutina se repite con pequeñas variaciones. Llega temprano, se arma un mate y empieza por ejercicios manuales, como si estuviera calentando motores. Trabaja desde hace años con cinta de papel y suele comenzar con piezas pequeñas antes de pasar al lienzo. Prepara sus propios soportes: cortar, entelar, estirar. Lo táctil, el olor de la tela, la fricción de las manos: todo es parte del proceso. Y trabaja en varias obras a la vez para no saturar ninguna. En algunas series, la geometría aparece clara; en otras, parece desarmarse, correrse, huir un poco de sí misma.

Cuando hablamos del accidente, Martín lo explica de un modo que lo define por completo. Lo piensa como una elipse: uno trabaja, repite, arma metodologías, y en algún punto aparece algo que no estaba previsto. “Ese accidente abre una avenida nueva”, dice. La magia está en estar entrenado para sostener la repetición y, a la vez, ser sensible para detectar lo que se desvía. Cuenta que una vez la pintura se filtró por debajo de la cinta. Al retirarla, descubrió una forma inesperada. “Dije: tengo que ver cómo puedo trabajar con esto.” Esa observación mínima abrió años de investigación. “Creo que la semilla es el accidente. O el azar. Lo importante es estar atento.”

La Pecera nació en 2016, cuando necesitó separar el taller de su casa. Con el tiempo, se transformó en algo más: un cruce entre estudio y proyecto independiente. Durante años funcionó como un espacio cooperativo con otros artistas. Él producía, aplicaba a ferias, resolvía la logística y empujaba un modelo de autogestión que, en un país con pocas galerías contemporáneas, abría puertas hacia afuera. “Fue un híbrido. Nos hizo conocer. Pero hacerlo solo tiene un límite”, reconoce. Hoy el proyecto está en pausa, “hibernando”, aunque no descarta reactivarlo si aparece la energía colectiva adecuada.

“Hay una fuerza que me lleva al taller. Pintar me calma, me ordena, me sostiene.”

Martín vive en Uruguay desde los dos años. Su formación, su obra y su mirada se construyeron acá, en diálogo con este territorio y con su escena artística. “Yo me siento profundamente uruguayo en lo que hago”, dice. No es una definición administrativa, sino afectiva, profesional, artística. Es el país donde se formó, donde construyó su taller, donde desarrolló su lenguaje y desde donde se proyecta hacia afuera.

Cuando le pregunto qué lo sigue moviendo a pintar después de tantos años, no duda. “Es un impulso primario”, dice. Se despierta pensando en pintura, ve el mundo desde ahí y necesita ese acto para habitarlo. No lo piensa como algo terapéutico -no quiere ubicar el arte en lo privado- sino como una manera de estar en el sistema, de producir obra, de entrar en diálogo. Lo que ocurre en el taller es otra cosa: más visceral, más de tripa que de cabeza. “Hay una fuerza que me lleva al taller. Pintar me calma, me ordena, me sostiene.”

En ese equilibrio entre método y desvío, entre rigor y accidente, entre oficio y sorpresa, Martín Pelenur sigue encontrando el sentido de su pintura.

“Creo que la semilla es el accidente. O el azar. Lo importante es estar atento.”